今日は遠方からアメ友のlandauさんが、トテも忙しいスケジュールの合間を縫って、わざわざ会いに来てくれました。

ギターは何を持ち込むか迷ったのですが、僕がメインに使っている63年製は少し癖があるので、一番癖の無い60年製のストラトを選びました。

アンプを選んだ理由は単純ですが、landauさんなので、そのまんまMicheal Landau sigのCAA OD100MLを選びましたw

それから、このアンプには矢張り合うだろうと、ラージヘッド(68年ネックと1971年ボディー)、そしてsuhrのSSHのストラト系ギターも一緒に持ち込みました。

あともう一つアンプヘッドですが、Fargen mini Prexiも持っていきました。

コレは保険ですねw

ペダルはケンタをご希望でしたのでコレを。

実は今回気づいたんですが、コレはFAX ONLYだったみたいです。

といいますのも、シルバーのコッチの方が気に入っており、ゴールドは箪笥のコヤシ化していたんですね.

今回ゴールドをlandauさんにも試してもらいましたが、噂程凄い感じではなかった様です。

もしかしたらキャパシタとかがヘタっているのかもしれません。

landauさんは、想像していた通り凄く流麗なギターを弾かれます。

僕は始めて約1ヶ月のヘタクソなドラムで邪魔をしてみたんですが、嫌な顔ひとつされずスイープなど難易度の高いフレーズを披露してくれました☆

僕はlandauさんモディファイのOD3を試させてもらいましたが、少しコモるかな?と言う僕のイメージとは違って、OD100MLとの組み合わせでハイがしっかりしたゴキゲンなサウンドを出してくれました♫

多分マーシャル系やハムに繋ぐとまた違う印象が有るかもしれません。

ギターを変えたりアンプを変えたり、色々やってみたかったのですが、今回は兎に角時間がなく、あっという間にタイムリミットが来てしまいました。

名残惜しかったのですが、明日からも超ハードなスケジュールの様ですから、お引き止めは出来ませんでした。

今度お会いする事は、是非楽器ヲタトークを肴に一杯やりましょうね。

本当にスケジュールがタイトな中、会いに来て頂き有り難うございました!☆☆

アメ友来訪

時間貧乏

ああ、時間がない。 もっと時間が欲しい。

目的が良く分からない看板発見♫

あ、、、、時間がない理由が少しわかったような気がw

さて、この方に比べればマダマダですが、まだ聞いていないCDが段々溜まりつつあります(汗)

ちなみにこの方は、ダウンロードや通販の時代に逆らって、昔ながらのCDショップを営なんでいるお爺さんです。

凄いのが、これだけの在庫はすべて頭の中に入っているらしく、「The Birdman」というドキュメンタリーで紹介されたことも有るそうです。

うーーん、ボケとは無縁のウラヤマシイ方ですね~☆

Perfect Blues Collection/Sony UK

¥8,434

Amazon.co.jp

さてさて、手持ちのCDと一寸被るんですが、それを考慮しても一枚あたり約370円と魅力的なボックスセットです。(紙ジャケ25枚セット)

Perfect Jazz Collection: 25 Original Recordings/Columbia Europe

¥8,223

Amazon.co.jp

調子に乗ってジャズもゲット

Perfect Jazz Collection Vol. 2/Sony UK

¥8,223

Amazon.co.jp

Vol.2までゲットしたのはイイのですが、聴く暇がないんです。

手に入れてから既に1年たつんですが、開封すらしておりませんでした(泣)

この度ようやくiTuneに取り込んだのですが、年をとると1回聞いても理解できないし、内容は勿論、聞いたことが有ったかどうかさえ覚えていないんですね(号泣)

そんな事言っていると、booker T and MG'sとSRVのブート音源、ゼップのリマスターシリーズが届きました。

この分だと、全部聞くのにもう2-3年かかりそうです。

ああ、時間が欲しい⇒最初に戻るw

そういえば新譜と言うものはここ数年聞いていないかもしれません。

こうして流行とかから置いて行かれる訳なんだ、と実感している今日この頃ww

チームSRV

私のSRVゆかり(一部強引なモノもありますがw)でございます。

当初はアンプやペダルも一つずつご紹介する予定でしたが、少々面倒に成りまして一気に公開でございますw

アンプは向かって左側が`66年Super Reverbです。

中央がダンブル、、、といいたい所ですが、Two RockのCustom Reverb Sig ver2ですw

一度ダンブル(Steel String SingerではなくODSでしたが)を手に入れるチャンスがあったのですが、余りと言えば余りなお値段に断念致しました。

コレも一応ダンブル系といわれているので許してくださいo(_ _*)o

右側下段は、Fender Custom Shop `64 Vibroverb Custom (Reissue)、上段が`63年 Vibroverbです。

Super Reverbは、スピーカーをデレク・トラックスヨロシクweberに変更しています。

自分で言うのもナンですが、このアンプはスバラシイ音がするんですよ♫

Fender Custom Shop `64 Vibroverb Custom (Reissue)

コレはSRVのアンプドクターであった、Cesar DiazがSRVに施した様なモデファイが為されてると言うのがフェンダーさんの売り文句でした。

しかしスピーカーはエミネンスだったり、色々疑問のある仕様でございますw

`63年 Vibroverb

SRV同様にスピーカーはJBLのアルニコからセラミックへ変更しています。

このスピーカーは見つけるのに一寸苦労しましたが、その甲斐あって中々素晴らしい音を出してくれます。

バカ重たくなりましたがw

Super Reverbの方が使い易いし、普通に良い音がするんですが、このVibroverbには、独特の世界があるので手放せないんデス。

この辺が先日迄記事にしておりました、ギターです。

左から、"No.1", "Main", Yellow", "Medalion"のレプリカです。

手前にチラと見えるのは1930年代のNational Duolianです。

In stepのジャケを意識していますが、多分SRVのモノとは年代も仕様も違うと思われます。

でも気に入っているので、コレで押し通すつもりデスw

In Step/Sony

¥2,500

Amazon.co.jp

これですねw

左側から`61年 ES-335 TD、"Charley"、"Lenny"、Scotch"、"RED"、No.1の順です。

ES335ですが、本当なSRVのは58年製なんですが、58年製は335でも群を抜いて高いので手が出せませんでしたw

"Lenny"もどきは、この中で一番完成度が低いのが残念です。何時かもう少し何とかしたいんですが~。

ちなみに、中身は唯一所有しているマスビル(John English)の57年仕様のストラトです。

"Scotch"の中身はFender USAのup grade stratocaster(今で言うamerican vintage)というレギュラーラインのストラトです。ピックアップはSuhrのV60で、見た目も音も結構気に入っています。

Soul to Soul/Sony

¥2,500

Amazon.co.jp

このジャケに映っているのが58年製のES-335TDですが、なんでも知人からの借り物だそうですね~。

Couldn’t Stand the Weather (Legacy Edition)/Sony Legacy

¥3,144

Amazon.co.jp

セカンドのジャケはCharleyです。最初の頃はハミルトンだと思い込んでおりましたw

そして、アンプラグでの使用で有名になった、ギルドの12弦ギターF-412です。

SRVのものと結構近い仕様ですが、僕のはFender傘下になった後のモノなので、型番などは違います。

以上SRVのコスプレ用機材達でしたw

中途半端といえば中途半端なレプリカ達だし、本当はもう少しちゃんと資料等集めてから記事を書きたかったのですが、中々根気時間がなく書きなぐりのような記事に成ってしまい、少し心残りでは有ります。

Texas Flood/Sony

¥2,500

Amazon.co.jp

もひとつ少し心残りといえば、ファーストのジャケのギターをゲット出来なかった事です。

ヴァンザントにレプリカ作成を依頼しようかとも思いましたが、サスガに存在しないギター迄作るのはアレですので、自粛でございますw

さて、ギター再開後のライフワークだったSRV関連機材樹海でしたが、これにて一旦撤収致デス☆

それでは皆さん、ヲタ芸に御付き合いいただき有り難うございました。m(_ _ )m

僕がギターを買わなくなった理由

僕は、ここ2-3年はギターを買ってません。

欲しいギターが無いわけではないのですが、以前ほど強い気持は無くなっているようです。

●初めて買ったギター

振り返って見ると、初めて手に入れたTokaiのストラトはいいギターでした。

ラインナップ上最廉価なものでしたが、当時高校生の僕にとっては大金でしたし、時間が有ればいつもギターを弾いていたのを思い出します。

あ、過去形ですが、今でも所有していますw

その後、社会人に成って暫くのブランクを経て、憧れのフェンダーやギブソンを手に入れた訳ですが、今でもたまにこのギターを弾いています。

本家のギターとは、価格的には10倍以上違う訳ですが、音はそこまでの差が無いと感じます。

勿論、やっぱり本家の方が良いギターではありますが、最廉価のTokaiは今でも十分使えるギターなんです。

●メインギター

最初のメインギターは前述のTokaiでした。

その後、年齢や音楽性の変化ともに使うギターも色々変遷がありましたが、何時もストラトまたはストラト系をメインに使っていました。

やっぱり僕はストラトが好きなんでしょうねw

今はすっかり人前でギターを弾かなくなってしまったので、メインといっても少し違和感がありますが、今自分でそう思っているのは63年製のストラトです。

じつはこのギター、最初に手に入れたPre CBS fenderなんです。

●共通点

自分が気に入っているギターが、どちらもまだ予備知識も乏しく(その時の自分なりに吟味はしたものの)どちらかと言うと勢いというか、ファーストインプレッションで手に入れたギターだったというのは、一寸縁みたいなモノを感じます。

単に思い入れが強くて冷静に判断できないのかもしれませんが、逆に言うと僕にはこの2本だけで満足なのかもしれません。

●断舎利?

と言う訳で年始から大量断舎利を考えていたのですが、そうは言っても手に入れるのに鋭意☆努力したギター達ですから、中々思い切れません。

その時々で気持ちは揺れ動き、残留候補が3本だったり、10本だったり、20本になったりw

決心にはまだ時間がかかりそうですので、当面は手持ちのギターを1本ずつ改めて吟味していこうと思っている次第です。

で、最近あらためてSRVシリーズをご紹介したのは、自分なりの再評価の一環なんですね。

●煩悩は果てしなく

でも、ウッドのドブロやワイゼンボーン、Syle0は欲しいな、、、、

ああ、60年代のD35は手放すんじゃなかった、、、、、

56年と58年と67年のストラトも欲しい、、、

ああ箱のギターも、、、、(爆)

真空管忘備録?

真空管です。

かれこれ数か月前に成りますが、元々は自分の忘備録も兼ねてtubeの比較記事を書くつもりだったのですが、放置しておりました。

確か、

プリ管は、主にVibrokingとSuper reverb、

パワー管のうち6L6は、同じくVibrokingとSuper reverb、

6V6は、Prinston、

EL84は、Matchless AC-30 Ken Fisher mod、

EL34は、Fargen mini plex、

以上のアンプで比較検討したと記憶していますが、自信はありませんw

このプリ管は、古いフェンダーアンプについていたのですが、詳細は記憶がナッシングw

忘備録なのに既に忘れているって一体、、、、、

レイセオンのプリ管ですが、コレは良い印象でした、、、、、多分w

多分本物のGEのプリ管です、、、、それ以上は思出せないw

ロスケ製タングソルのプリ管たち。

差し替えて遊んだりしたのですが、印象の記憶は全くナッシング(爆)

読者の方は勿論、自分のためにも何の役にも立たない記事ですね(汗)

でも、RCAのプリ管が良かったのは良く覚えてマス。

で、一時NOS管探してみたんですが、バカ高いのと偽物がかなり出回っているみたいで二の足を踏んでしまいました。

それに未使用とか言われても真偽不明ですからね~。

それから、僕は最初はパワー管の方が大きいと思っていのですが、実際に試すとプリ管の方が音が変わるのが解り易いデス。

大抵の場合バイアス調整も不要ですから、まずはプリ管から色々試すのが吉ですネ☆

次はパワー管です。

パワー管は、一部のvintage管を覗いて、基本的に海外通販でゲットしています。

マッチド管の筈ですが、自作バイアスキング通称バイキングで測定すると結構数値が違ってたりしますが、音的にも機械的にも、意外と大丈夫w

まずはRubyの6V6

これはよく覚えていマス(ホッw)

現行で手に入る者としては、価格・性能のバランスが良く、満足度が高い管でした。

ロスケ製タングソルのパワー管

USAのタングソル(当時モノ)

見た目も結構違いますが、音も違います。

やっぱりアメリカーーンの方が僕は好きですw

巷でロスケ製パワー管はボロクソに言われたりしますが、リプロ物としてはロスケ製タングソルは結構評判がイイみたいです。ホントかな?(爆)

ま、ロスケ製タングソルにも色々ありますが♫

ロスケ製ムラードのEL84デス。

そもそも僕はEL84のダークな感じの歪があまり好きではないのですが、エレハモとの比較ではまずまず好印象でした。

こっちは、ロスケ製ムラードのEL34デス。

タングソルもムラードも、同じくロスケ製です。

うん、どことなく同じニオイがするw

ま、パワー管はバイアスを弄ると音が変わるので、一寸比較がしにくい部分があります。

●纏まらないマトメ

真空管は見てりるだけも楽しいし、それがVintage管だったら、更に楽しいデス。

が、多大な労力を払ってゲットしても、所詮は消耗品。

普段使いには勿体ないが、ココゾと言う所で使いたくとも、プロでもない僕にそんな時は来ない。

故に入手が容易な復刻管で良い音がするアンプを使うべし。と言うのが僕の結論デス。

実際、現代のブティックアンプ系は大抵現行の管で良い音を出していますしね☆

ハァ、いつもに増してダメ記事ですが、忘備録的付録デス。

★使用上の注意

コレはメーカーのHP、楽器屋さんやリペアマンや友人との雑談w、ネット徘徊などで得た情報を自分用に適当にまとめたものです。

真偽の確認はしていませんし、何となくのイメージのみの部分もwも有りますので、あくまで適当に読み流すのが正解です。

決して真に受けて真空管をゲットして、僕に文句をいってはいけませんw

ご存知の通り真空管は、かつては日本を含めて主要な工業国で生産されていましたが、半導体の登場により現在では殆どのメーカーが生産を中止しており、現在入手可能なものは、ほぼロシア、中国、スロバキア製に絞られています。

ロシアにはReflectorとSvetlana、中国にはShuguang、スロバキアにはJJ Electronic

という工場があり、現在入手可能な真空管は大半が上記の工場で作られています。

これらの真空管は、Groove Tubes、、TAD、Electro Harmonix、MESA/BOOGIE、Rubyなどの選定メーカーによりリブランドされ市場に流通しています。

中間マージンを吸い上げている選定会社ではありますが、バラツキが多く粗悪品も少なくない真空管において、一定の品質を保ち、円滑な流通を行う上で、やはりなくてはならない存在でしょう。

最近では選定会社の品を更に選定する会社もあるようですしw

と言う訳で選定会社を信じるのが吉ですが、個人輸入を考えている(僕の事w)貴方に参考資料を♡

●工場別おすすめ管

・Reflector(ロスケ)

現在9種類の12AX7を製造していて、特にElectro Harmonixブランドの12AX7Eは評判がイイ様です。

対してパワー管は6L6、6V6ともに電気的特性は低く、雑音が多い、バラつきが多い、安いのだけが取り柄などと、評判はイマイチの様です。

・Svetlana(ロスケ)

Sylvania 6L6GCのコピー品が有名で、Reflectorよりも評判は良いようです。

でも品質のバラツキが大きく、最近中国資本にヤラレタという噂です。

そもそもロスケ管は軍用管から特性が近いブツを転換したものが多く、音楽的にはあまり評判が良くない様ですねぇ。

・Shuguang(曙光電子)

安心の欧米資本で設立w

6L6は、Sylvania 6L6GC(STR-387)の復刻版は好評で、Ruby(6L6GCMSTR)、TAD(6L6GC-STR)、MESA BOOGIE(6L6GC)から発売されています。

6V6はRCAのコピー品で、6L6同様に評判が良いですね。

Rubyブランドの管は当ブログでもご紹介しているヤツでして、カーボン・コートのため管が透明では無く真っ黒なので解り易いデス。

Mullardの復刻では、ロスケ製よりココの方が好評価の様です(未体験)

・JJ(スロバキア)

チェコスロバキア時代のTeslaを引き継いだもので、日本でも容易に入手できますね。

一般にJJは電気的特性が優れているといわれており、そのためHi-Fiなサウンドで美しいが良い意味で癖がなく地味だという評価です。僕も同じ印象を持ちましたね~☆

ここの6V6は、headroomが大きく6L6的に近いクリアーなサウンドをもつ反面、イナタイ歪は得られないので、ギタリストの評価は高くないようです。

EL34管を改良したE34Lは、くGroove Tubes(GT-E34L)で販売されており、明るいサウンドで評判が良いようですが、同型式のロシア製はやや暗めのサウンドと、評価が割れているようです。

・Groove Tubes(アメリカ)

例外的に選定会社のGroove Tubesでも真空管を作っているようです。

コレはGEから払い下げられた自社設備を使って、一般的なGroove Tubesブランドとは別に、アメリカ国内で少量生産もしているモノです。

GEの6L6GC(clear-topはGT-6L6 GE、RCA 6L6GC (black-plate)はGT-6L6CHPとして販売されています。

僕は6L6ではコレが一番好きです。ちょっと高いけどw

概ね6L6などアメリカ系真空管のコピーでは中国製、EL34などヨーロッパ系のコピーではスロバキア製の評判が良いようですネ。

でも、ココまで書いていて思ったんですが、やはり真空管は何処製よりも、電気的特性でちゃんと選別出来ているかのほうが大きいようです。

と言う事で、やっぱり選定会社を信じるのが吉ですネ(爆)

●付録2 真空管のブランド(今は亡きもの多数)

・ADMIRAL:GE,シルバニア製真空管をリブランド。

・ALLIED:主に日本製の真空管のリブランド品を販売

・BOGEN:ムラード製などを自社ロゴにリブランド

・DUMONT:シルバニア製真空管のリブランド

・Electro Harmonix:12AX7EHのプリ管は評判が良い

・FENDER:主にロスケ製真空管のリブランド品。Groove Tubeの使用も多い

・GE:シルバニアと並んで最後期まで生産を続けたが今は

・GROOVE TUBES:超有名。ロシア、中国、JJ、Ei製真空管を選定、リブランドして販売。

・HITACHI:ハードオフで時々発見するもテレビ用が多いw

・ICC:現存する真空管販売商社。 多くのNOS管を抱えているという噂だが、楽器用はほぼ無いらしいw

・JJ Electronic:本文参照w

・MAZDA:その昔ハドオフで整流管をゲットしたが、未だに使えるアンプに出会っていナイw

・MESA:自社用アンプの保守用として、特性がそろったパワー管を割高で販売している。バイアス不要が売り文句だが、当然特性さえそろっていれば、他ブランドの管でも使用可。

・MOTOROLA:真空管以外で有名w、民生電化製品部門は日本の松下に買収されたらしい。

・MULLARD:1920年創立のイギリス真空管製造会社。超有名ブランド

・NATIONAL:日本のナショナルとは全く無関係。

・RAYTHEON:オペアンプでも有名、ミサイルの部品も作っているw

・RCA:みんなのアコガレRCA、偽物多し、注意

・RUBY:ロスケ・中国製リブランド真空管を販売。

・SIEMENS:ドイツ版新幹線など日本の川崎重工的立ち位置、今でも真空管作ってるのかな?

・Sovtek:主にロスケのReflector製。安価だが品質のバラつきが大きく評価も分れる。

・SYLVANIA:GEと並んでアメリカを代表する真空管メーカー。

・TELEFUNKEN:これまた有名な西独のメーカー。

・TOSHIBA:昔のテレビの中には大抵入っていた気がする。

・TUNG-SOL:1907年創業、5881、6550の開発で有名。一部のコレクターからはRCAより高評価

・VISSEAUX:ちょっと珍しいフランスの真空管メーカー。

・WESTERN ELECTRIC:名前は良く聞くが、勘違いかも知れないw

神は細部に宿る

僕は基本的に無神論者なのだけれど、時々神を感じることがあります。

といっても、偶像崇拝や対価を期待した信仰というものには相変わらず興味はないのですが、

神は居ても良いのかもしれない、、、と思うようになりました。

故アイルトン・セナはコーナーの向こうに「神を見た」と言います。

僕が神を感じるとき、それは、、、、、

う、美しいw

確かに美しいモノには魂が宿ってます。

「God is in the details=神は細部に宿る」

ドイツ生まれの建築家、ミース・ファン・デル・ローエの言葉だそうです。

そう、細部に神が宿ると、全体像はとても美しくなるのではないでしょうか?

写真がイマイチではありますが、

機能美の中に、、、

神を、、、

感じませんか?

という訳で、今日からギター教始めます。

僕の人相が悪く見えるのは気のせいです。

大聖堂(スタジオ)を建設するので、お布施をヨロシクお願いします☆

変化球投手へのあこがれはハープの香り

こんにちはホークスファンの僕ですが、広島在住が4年目を迎えるに当たり、カープファンへの転身を計画中な今日この頃。 そんな僕の少年時代は巨人ファンw

さて、そんな変わり身の早い私ですが、野球少年時代には、変化球投手に憧れていたものの、ついに投げることは叶いませんでした。

ソンナ僕が、初めて曲げることが出来たんです。

以下、コピペ

ボディが簡単に曲がってしまう」という話題になっているiPhone 6およびiPhone 6 Plusだが、

これに対し自称超能力者であるユリ・ゲラー氏は、

「iPhoneが曲がるのは超能力のせい」と考えているという(ウォール・ストリート・ジャーナル)。

ゲラー氏によると、

「購入した1000万人の興奮がエネルギーとなって超能力を呼び起こし、それがiPhoneを折れ曲げた」のだそうだ。

またAppleに対し、同社がユリ・ゲラー氏を広報担当者として雇ってくれれば

「iPhoneが曲がったのはアップルの責任ではないと全世界に向かって説明してみせる」とも述べている。

コピペ以上

あ、ゲラー氏のおかげではありませんが、10穴ハープで、ようやくベンドが出来きるように成ったんです♫

注:ご存知とは思いますが、ハーモニカの音を半~全音下げることをベンドと言います。

ちなみに上げるのはオーバーベンドと言って、上級者にしかできない一子相伝の技ですw

苦節10年、、、、一寸感動しています。

まあ10年前にハープ買ったのは事実ですが、数か月に一度思い出したように吹いていただけなので大して努力してませんし、それに勘のいい人は練習初日から出来るみたいですからネw

初めて買ったのは、ド定番のHornerのブルースハープでした。

これは分解して洗おうとしたらコームを割ってしまったので、次にマリンバンド(写真)をゲット。

音は勿論、持った感じの存在感がとっても気に入っています。

でも、後から気づいたんですが、コレは初心者には結構難しいハープだったんですね。

ブローもドローも全然ベンド出来なくて、イヤになって練習しない。

たまに吹いても出来ないので直ぐに止めるを繰り返していたんですが、それを救ってくれたのがこのトンボのメジャーボーイでした。

なんでも一番ベンドし易いとの触れ込みだったのでゲットしたんですよ。

でも全然ベンド出来ないじゃないですか。

こりゃ騙されたナー、と思っていたんですがね、、、、、

KORG コルグ ワイヤレス・システム搭載 大型液晶ディスプレー採用 チューナー Wi-Tun.../KORG

¥12,960

Amazon.co.jp

ある日チューナーで音程を確かめてみたらですね、、、、、

最初からベンドしていたというw

うん、普通に2番ホールを吸って音を出してから下げよう(ドロー・ベンド)と思っていたのに、吸い初めから既に下がっていたというオチでしたw

まあ、耳が腐っていたとも言いますが(爆)

いまのお気に入りはコレです♫

コツをつかんだらあっという間にブロー・ベンド(吹いて下げる)も出来るようになりました。

ま、2番ホールでようやく1音下がるかどうかって所なので、まだまだ人前で演奏できるレベルではありませんが、今とっても吹くのが楽しいデス☆

しかしオーバーベンドって一体どうやるんでしょう、想像も付かんデス*:・( ̄∀ ̄)・:*:

ザ・男同士

近所に一寸オシャレなレストランが出来たので、ずっと行ってみたかったんですよね。

ウチはまだ子供が小さいので家族では行けません。

そうかといって若い女子と行く機会もないので、止む無く古い知人と男2人で行ってきたんです。

でもなんなんだろう、あの居づらいカンジw

Seydel サイドル ハーモニカ ブルース 10穴 1847 CLASSIC A 1847 .../サイドル

¥11,880

Amazon.co.jp

さて、先日ハープの話を書きましたが、ネットとか徘徊してるとハープも結構いろんな種類があります。

メーカー不詳みたいなヤツなら1000円でもお釣りが来ますが、ホーナーやサイドルの一部モデルなんかは結構高価で、1万円位するのも有ります。

流石にハープに1万は一寸と思っていたら、中古売ってるんですよ。

ハープの中古!?

前のオーナーが女性の確率は極めて低い気がするw

そして、僕にとってかなり驚愕の事実でしたが、サックスってヴィンテージ物が人気なんだそうですね。

小学生の頃、リコーダーがたったひと夏で、あれ程異臭を放ったと言うのに、ヴィンテージだと?!

60年とか70年も前のサックス、勿論マウスピースも当時モノ。

その間、異臭の中で、一体何人の男同士が、、、、あわわわわ(((゜д゜;)))

うん、ギタリストで良かったと心から思いマスw

マーチン

今日は僕のマーチンへの思いなどを、書いてみたいと思います。

マーチン Martin B26 Marauderですw

最悪の戦場に奇蹟はなかった―ガダルカナル、インパール戦記 (光人社NF文庫)/光人社

¥926

Amazon.co.jp

小学生の頃、オヤジが好きで集めていた戦記物をよく読んでいたんですが、一番好きだった飛行機は、やっぱり零戦でした。

どうでもいい話ですが、戦時中は敵性言語は禁じられていたハズですから、零戦はゼロ戦ではなくてレイ戦と呼ばれていたのでは? と思うんですが、実際どうだったんでしょう?

ご存知の方が居られたらご教授プリーズですm(_ _ )m

で、東京空襲をやったこのマーチン Martin B25 mitchellなどもあって、マーチンは大嫌いだったわけです。

いや本当に、戦争反対。

「あきらめきれない恋」の叶え方 (PHP文庫)/PHP研究所

¥535

Amazon.co.jp

閑話休題

当時16歳の僕は、レインボー、パープル、ゼップなどに夢中で、アコギ(当時はフォークギターと呼ばれていた)は、どこかエレキよりも下に見ていたような気がします。

良く考えるとゼップはアコギ・コーナーとか有ったんですけどねw

改心したプレイボーイ (ハーレクイン文庫)/ハーレクイン

¥価格不明

Amazon.co.jp

勿論今では全くそんなことは思っていませんし、そもそもギター奏法の基本はアコギですからね。

タイムマシンがあったら、あの頃の自分に教えてやりたいモノです(汗)

Unplugged/Reprise / Wea

¥1,106

Amazon.co.jp

そんなこんなでアコギに縁は無かったのですが、このDVD(当時はLD)でクラプトンに憧れるという、自分でも悲しい位にミーハーな動機でアコギ(モーリス)をゲットしました。

誰でもすぐ口説けるようになる技術/主婦の友社

¥1,404

Amazon.co.jp

その後、悪戦苦闘しながら、なんとか多少は弾けるようになるったんですが、そうなるとやっぱりクラプトン印のマーチンが欲しくなるという悲しい習性がww

その後紆余曲折を経てクラプトン熱も冷めw、現在所有しているマーチンは、D-18GEとOM-42の2本です。

サウンド的にはD18の方が凄いと思うんですが、取り回しが良くて40番台の煌びやかな高音がステキなOMもやっぱり気に入っています。

僕のOMですが手に入れてから間もなくクラレンス・ホワイト風のピックガードに変更してます。

最初は違和感が有って戻そうかとも思った事もありましたが、今は慣れたので逆にノーマルの

方が違和感がありますw

OMはピックガードが小さいので、傷がつきやすいです。

ちなみにピックスクラッチじゃなくて、右手の爪の痕です。

それもフィンガー・ピッキングじゃなくて、右手でボディーを叩く変なクセが原因ですww

D-18GEは、D-45Vを並行品で手に入れた時に、浮いた予算でゲットしました。

正直あまり期待していなかったのですが、予想に反して素晴らしい音にすっかりお気に入りのギターになりました。

D-45Vは手放していますから、本末転倒でしたねw

やはりGEシリーズは見てよし、弾いて良しですね☆

紆余曲折中の写真ですw

特にD28GE、D35(1969年)、前述のD45Vは良いギターでした。

しかしエレキと比べて保管に気を使うこともあり、所有していることが段々苦痛になってしまったんです。

ま、比較的短期間ではありましたが数本のマーチンを所有して、また手に入れる過程での試奏でも感じたのは、マーチンって型番でちゃんとサウンドのキャラクターが確立しているんですよね。

例えば現行のD28とGEシリーズやヴィンテージではブレイシングを始めとして、色々作りが違うんですが、ちゃんと28番の音がするんです。

D18とD28みたいにサイドやバックの材が違うと解り易いんですが、同じ時代の21と28、45とかはスペック上は大して変わらない気がするんですが、一体どうやって音のキャラを変えているんでしょうね?

日本資本主義の正体 (幻冬舎新書)/幻冬舎

¥864

Amazon.co.jp

しかし、同じ系統の音といっても、残念ながら、というか当然ですが、音の質は概ね価格と比例して良くなっていきます。

値段によって音が良くなるのは、ある意味マーチン社の良心を感じなくも無いですが、コストに見合っているか?と考えると一寸アレでございます。

値段高杉晋作w

反省m(_ _ )m

しかし、定価600万オバーのギターを出すのは止めてオクレw

写真はD-45 Authentic 1942(定価:¥6,615,000-税込)

まさに高過ぎ新作w

エレキは結構安価でもいいギターがあるんですけどねェ。

さて、僕のマーチンですが、基本的にエレキ弾きの僕はスキルも乏しいし、ホントなら1本でも十分なくらいです。

しかし、そこは元樹海の住民、、、、やっぱりハカランダは1本欲しい~とか思ってしまいます。

買いませんけど。多分w

未来予想図

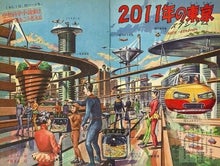

昔の雑誌にあった、未来予想図です。

当たっているような、当たっていない様なww

若い人には何のことやらですが、当時この曲の歌詞にあるプレーキランプ5回踏むヤツが増殖して、辟易としていましたw

しかしこの頃はまだ3人だったんですね~。

最近では、10年一昔ではなく二昔などと言いますが、30年前だと何ていうんでしょうw

未来を予想するのはトテモ難しい事ですが、振り返って見ると色々気づかされることも有ったりします。

何時ものように話は脱線しますが、僕の好きなバイクレースの世界で30年前を振り返って見ると。

当時☆1982,83,84年、3年連続トライアル世界選手権の王者エディ・ルジャーン。

僕がバイクに乗り始めたころ、世界を席巻していたベルギー人の絶対王者。

当時はレース結果でさえ、2-3ケ月遅れでしか伝わってこなかったので、動画を見るなんて夢の又夢でした。

だから来日はかなりインパクトがあったのだろうと思います。

現在☆2007~14年トライアル世界選手権、モンテッサ・ホンダで前人未到の8連覇(驚)

マシンもテクニックも大きく変わり、最早どうやって乗っているのか、まったく理解できません。

当時☆リック・ジョンソン(ゼッケン5)

1986年ホンダワークス入り、1985、86、88年 AMAスーパークロス250 チャンピオン

この頃は、僕にとってまだホンダは絶対的な存在ではなかったけれど、彼の圧倒的な強さ、そう速さというより強さ、、、には憧れました。

現在☆ライアン・ビロポート(ゼッケン1のカワサキ)

2011~14年 、AMAスーパークロス4年連続チャンピオン

残念ながら膝の故障でAMAモトクロスのタイトルは、ケン・ロクスンに奪われてしまいましたが、

現役最高のライダーであることは間違いないと思います。

リックの頃とはマシンの動き方が全然違いますね。

足回りの進歩とそれに合わせたライディングテクニックの変化なんだと思いマス。

当時☆フレディー・スペンサー(ゼッケン3)

1983、85年世界GPチャンピオン

1983年は昨年記録は敗れたものの、最年少チャンピオンであり、1985年は前人未到の250ccとのダブル・タイトルをも手にした、まさに天才!

今でも彼のレプリカヘルメットを持っているほど大好きでした。

しかし1985年を最後に一勝もできなくなるとは、本当に予想できませんでした(泣)

現在☆マルク・マルケス

スペンサーの持つ最年少チャンピオンの記録を、30年ぶりに書き換えた早熟の天才。

2010年125cc、2012年Moto2、2013‐14年MotoGP、各チャンピオン獲得!!

いつも笑顔のナイスガイ的ではあるけれど、特にオーラを感じさせることがない、まあ気さくなな若造風ですが、バイクに乗ると兎に角速いデス。

バンク角の深さは、もう漫画なみw

moto GPはマシンもそうなんですが、一番大きいのはタイヤの進化だと思うんです。

スライドするポイントなんかが、もう30年前とは全然違います。

野球やサッカー、テニスなども道具の進歩はあるのかもしれませんが、これほどドラスティックに変わるのはモータースポーツだけだと思いマス。

要求されるテクニックが変わる⇒フィットする才能の種類も変わるという事なんだと思いますが、その中で2000年代から10年以上に渡って常にトップクラスで居続けるバレンティーノ・ロッシの存在は感嘆すべきものだと思いマス。

注釈:バレンティーノ・ロッシ

1998年にGP125ccクラス参戦開始、1999年 同クラスのチャンピオンを獲得。

以後、moto GPクラスの7回を含む、実に9回のワールドチャンピオンを獲得

うん、振り返っても全然未来は予想できませんネ(爆)

ま、ソレはソレとして、自分のギタリスト人生を振り返って見て、色々後悔と言うか反省している点はあるのでございます。

当時☆最初のギター・ヒーローだったリッチー。

基礎が出来ていないのに、この人をコピーしたことが最初の過ちと思われますw

初心者のうちからリズムや音程などが不安定なのに構わず早いフレーズを無理に弾こうとして色々ヘンな癖がついてしまったようです。

当時(16歳)の未来予想では、今頃はプロ並みギタリストになっているハズだったのですが(爆)

現在☆SRVのおかげで多少はギターの基礎が分かってきたところデス。

そして今現在の未来

だって10年後に10年後の計画を立てられるほど元気かどうか分からないしw

さて、10年後僕は如何なっているべきなのだろうか、、、、、

しかし10年後って、まだアメブロあるのかな?(爆)

Teisco Amp

なんと、ブログでお世話になっている「やてふ」さんから、テスコのアンプをいただきました。

ありがとうございます!

このアンプは72-Rというモデルで、所謂ジャパン・ヴィンテージですネ。

僕はあまり詳しくないのですが、テスコのロゴも年代によって変遷しているみたいデス。

年代を考えるとカナリ状態の良いアンプです。

コントロールは1ボリューム、1トーン、りバーブとトレモロも付いています。

インプットは3系統です、TrebleってのはHigh Inpedanceの事だろうか?

プリ管は6AV6が4本です。リバーブやフェイズインバーター用を除くと実質2本かな?

パワー管は6AQ5Aが2本で10Wです。

どちらもフェンダー系アンプでは馴染みの薄い管ですが、真空管ラジオなんかでは一般的な規格で、当時の日本製品には良く使われていたようです。

コンデンサも当時モノで交換はなされていないようです。

スピーカーは6.5inch 2発です。

フェンダー・チャンプもこの大きさですね。

改造ベースに良いアンプを探していたところ、前述のように「やてふ」さんからお話をいただき、有り難く頂戴した訳なんです。

その節は本当にありがとうございました。m(u_u)m

当初は真空管を一般的な12AX7やEL84に、スピーカーを10か12inch 1発に改造しようと思っていたのですが、ネットを漁ってもとても情報が少なく、このアンプのスペックさえ「やてふ」さんに教えていただいたサイトでようやく見つけたほどです。

それに予想していたよりもアンプの状態が良い事もあり、当面はオリジナルのスペックで楽しもうと思っています。

ということで鋭意☆真空管発注中ですw

タマが到着した暁にはサウンドレビューなどしてみようと思っていますが、個人的予想では、テレで強めに歪ませるとあの人の音が出るかも? と思っております。

さて、実際はイカに?

独身貴族なう

昨日から嫁が子供を連れて実家へ帰りました。

いや、愛想を尽かされた訳じゃないですよw

子供がもうすぐ小学校に入るので、挨拶がてら帰ったのだけど、僕は仕事が抜けられなかったという訳です。

うん、ちょっと寂しいですが、日曜までは久々の独身生活デス♫

何かとっても悪いことがシターーーイ☆

が、せいぜい夜中までギターを弾く事で終わりそうな予感w

諸行無常の風が吹く

「お嬢様聖水」ですってw

以下コピペ

4月1日に販売されるや否やネットで大反響となっている飲料がある。

それは、三重県鈴鹿市にあるリバランドが発売した「お嬢様聖水」である。

リバランドといえば、女性の間ではすでに知られた存在であり、いまや中国でも大ヒット商品になっている酵素ドリンク「お嬢様酵素」を販売している会社。それ故、女性の間で反響があるのは想像が付くが、今回ネットで話題にしているのはむしろ男性である。

大反響となっているのは主にそのネーミングゆえ。黄金色で泡立つ液体、さらに「お嬢様」と「聖水」となると、いろいろな想像をする殿方も多いようであるが、果たしてなぜそのようなネーミングになったのか?

ハーバービジネスオンライン© HARBOR BUSINESS Online 提供 ハーバービジネスオンライン

リバランドの「執事」である広報担当の方(男性)に話を聞いてみた。

「おかげさまで『お嬢様聖水』も多くの方からお問い合わせとご注文を頂いております。ただ、そのほとんどが男性のお客様からなのはこちらとしては若干当惑しております。『お嬢様聖水』自体は私どもが創業以来8年間培ってきた『お嬢様酵素』などのお嬢様シリーズの最新作として、女性のために身体が求める117種類の自然の恵みを凝縮して作られたもので、いわば『お嬢様酵素』のエナジードリンク版といえるものなのです。そのため、“現代の女性にとって聖水のような存在たれ”ということで、私がネーミング致しました。そのため、インターネットで話題になっているのは存じ上げておりますが、ありがたい反面、少々当惑しているのもまた事実です」

見事にインターネットにおけるバズマーケティングに成功した「お嬢様聖水」であるが、あくまでもあのネーミングは「女性のための聖水」をイメージしたのであって、狙ったわけではないという。

主力商品の「お嬢様酵素」は、販売開始から3年弱で累計売上本数90万本を突破し(2014年4月データ)、中国で「酵素ブーム」の火付け役にもなっているほか、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリアなど世界各国から注文の声があるという。

この先、「お嬢様聖水」も世界各国で大ヒット商品となっていくのか、注目したいところである。

コピペ以上

絶対狙ってますよねw

それはそれとして、昨独身貴族の夜にやった事なんですけどね。

HonerのMarine Bandです。

車の中に放置していたら、一番高いC(10番)がいつの間にか鳴らなくなっていましたが、妹尾隆一郎氏の教則ビデオで治し方を実演していたので、時間があったらやってみようと思っていたんです。

大陸製なんちゃって時計メンテセットが活躍しましたw

Marine Bnadはネジではなく、カエシの着いた釘が打ってありマスから、前述の工具のブレードで隙間からこじ開けます。

10番の吹側リードが見えました。

たいていの場合、ここにホコリが入ったり、唾液などでリードが固着して音が鳴らなくなるのだそうです。

僕の場合、ゴミは見えなかったので、たぶん唾液で固着パターンだと思います。

ピンセットでリードを擦るように固着を剥がし、リード単体でテストしたところ音が鳴るようになりました♪

ケースを戻し、元の穴に釘を打ち込みながらケースの変形も直します。

少し釘がゆるくなるようですが、一度位なら特に処置をしなくても大丈夫の様です。

その後のテストで一寸10番の吹音がシャープ気味に鳴ってしまいましたが、案外簡単に直って満足してます。

実は直ると思っていなくて、既に新品をゲットしていましたしww

そしてハープの成功に気を良くして、もうひとつやってみたかった事、、、、、

そう、ipod classicのSSD化にチャレンジすることにしました。

ちょっとドキドキしますが、いい風邪が吹いてきたのでキット成功するはず!?

さて、長くなったので続きは次回に☆

諸行無常の響きあり

今日ヨメと息子が帰ってきて独身貴族もあえなく終焉となった僕です。

至福の時間は駄犬宗一郎の世話(主にシモの世話w)と、ハープの修理、この記事の内容で終わってしまいました。

しかも今晩は仕事だという(泣)

はあ、何か遊んだ気が全然しませんが、少しだけ悪い事をやりました。

はい、iPODの改造でございます。

そもそも僕のipod classicは最盛期は4台あったのですが1台は壊れ2台目はバイクから転落してご臨終と、残り2台となっておりました。

これに一番最初にゲットしたipod Videoも含めて3台体制だったのですが、ウチ一台のipod classicの調子が非常にお悪くなっており、ご臨終も目前なカンジだった訳です。

症状は突然再起動したり、突然すべてのアルバムジャケを表示しなくなったり、果てはすべての楽曲が勝手に消えたりw

もう出先で「このipodには曲がありません」みたいな表示がでると、投げ捨てたくなりますが、そこをグッと我慢して、今回の改造に至る訳です。

まずパーツをそろえます。

これは、特殊なiPODのハードディスクから一般的なSSDへ変換する、mSATA-SSD変換キットです。

実はiPOD Videoでの動作は複数のHPなどで確認できたのですが、Ipod Classicに関しては出来る説と、認識しない説の両者がありました。

海外のサイトではiPod classicでも動作確認されているモノがあるのですが、人気なのか現在欠品中でした。

まあ、ダメならiPod videoで使えばイイやと安易に購入。

そして肝心のSSDは控えめに240Gをチョイス。

失敗した時のダメージ軽減と、テラ容量だと発熱がハンパないという噂もありましたので~。

ついでに交換用バッテリーも購入

コレがバッテリーです。

バッテリーに付属していた、iPodのケースを開けるための特殊工具デスが、全く役に立ちませんでした。

まずはケースを開けます。

隙間にバッテリーに付属していた特殊工具を入れようとしても、隙間が狭くし硬いしで全く歯が立ちません。

まあ予想はしていたのでm、ハープ修理で活躍した大陸製なんちゃって時計メンテツールが再び大活躍。

隙間にブレードを入れてこじ開けていきます。

ケースの隙間が大分広がってきました。

ココまで開けるのは結構大変でしたが、ここからは割と楽になります。

御開帳ですw

ハードディスクは割と簡単に取れました。

そしてSSDを変換アダプターに装着します。

付属のビスで固定します。

そして緊張の再起動!

ジャーーーン⇒実際に音はしませんが、旧マックの起動音が脳内で鳴っていると思ってくださいw

認識しないw

まあ何回かやってると認識するとか、ケーブルを半差にすると良いとか、色々情報があったので、全部試してみます。

認識しない、、、、何べんやっても認識しないww(写真は使い回しデス)

まあ、このiPODは調子が悪く基盤がイカレている可能性がありますので、問題を切り分けるのが難しい、、、、、、

5秒ほど迷いましたが、もう一台のiPod classicで試してみることに致します。

これは健常な個体なので壊すとダメージデカいデス。

2回目でコツをつかんだので、ケースをサクサク開けていきます。

ぐがっ、やってしまった。

サクサクやり過ぎて、ケースを開けるときに配線を切ってしまいました(涙)。

5.5秒ほど考えましたが、先ほどの基盤不良疑いのiPodより配線を移植することに。

移植手術は無事終了。

しかし、、、、、、、、、、、、、、

やっぱり認識しない以前に、ハードディスクの規格が違っていて、コネクター端子の形がちがう、、、、、

5.57秒ほど迷いましたが、その辺も併せて再度移植手術を行いました。

認識しないwww(写真は使い回しデス)

もう何か他にも色々試したけど、、、何べんやっても認識しない( ̄Д ̄;;

上官殿 奮闘むなしく二名戦死であります。

むう、前進だ、前進、わが軍に撤退の二文字は無い。⇒無能な上官w

と言う訳で、最後の砦というか最初の予定どおり、iPod VideoにSSDをインストール!

途中経過は勿論略だw

おお、iPodの世代が違うと「認識しない」の表示も違うのね(感心)

いや、感心している場合ではない、全滅ではないか(-""-;)

ん、

お、おお、SSDの向きがが逆だったわいw

ドキドキの再起動

セ、成功だ、、、、

ちゃんと240Gになってマス

も、猛烈に感動している~。 の

の

しかし、ソコには犠牲となった2台のiPod Cassicの残骸が、、、

お、俺の独身貴族の時間を返して、、、出来ればiPodも(泣)

樹海通信 次に進むべきは第4世界?

マーシャルの冷蔵庫は本気で欲しかったデスw

さて、古めのロックが好きなギタリストなら、アンプはフェンダー、マーシャル、そしてヴォックスにトドメを指すのではないでしょうか。

それぞれ結構業の深い樹海が広がっていますが、迷子になる価値はあると思っておりマスw

第1の樹海:フェンダー系

フェンダーアンプはすべてのギターアンプの基礎になりましたから、話を広げるとマーシャルもダンブルもトレインレックも全部フェンダー系に成ってしまいますが、ここではブラックフェイス系と言う事にしておきます。

ここの樹海は僕のホームグラウンドで、今でも時々散策していますw

第2の樹海:マーシャル系

前述のごとくマーシャルの歴史をたどると、ツイードフェンダーに行き着くのは周知の事実であります。

僕は勿論マーシャルも好きなのですが、JTM45当たりの時期なら、多分ツイードフェンダーを選びます。

そんな僕にとってのマーシャルと言えば、やっぱり1959,1957,JCM800あたりでしょうか。

この辺りになるとフェンダー系とは明らかに異なり、マーシャルのアイデンティティーを確立していると思いマス。

ここの樹海の特徴は、部屋で鳴らすのがとっても難しいという事ですねw

以前1959HWを所有していました。

マーシャルのリイシューモノは、フェンダー系と比べるとオリジナルとの差が少なくてとても気に入っていたのですが、やはり余りの爆音に閉口して手放してしまいました。

その後購入した1974XHWも凄くイイアンプでしたが、1959HWほどではないにせよ、実力を発揮させるにはあまりの爆音だったので、やはり手放しています。

一時ヴィンテージの1987とか検討していた時期もありましたが、結局、良い音はすなわち爆音になってしまうし、アッテネータも色々試しましたが、どれも折角のスバラシイ音をスポイルしてしまうので、アッテネーターを使うくらいならマスター着きのアンプの方がずっとイイという結論に至りました。

で、マーシャルはすべて手放して、Fargenのmini Plexi MkⅡに落ち着いています。

コレはマスターに加えてアッテネーターまで内蔵していて使い易いんですよねw

しかしコレは良いアンプではありますが、マーシャル系最高峰だとは思っていません。

何時かはやっぱりマーシャルのヘッドが一つ欲しいデスw

第3の樹海:VOX(AC30)系

フェンダーやマーシャルは色々機種がありますが、ここはほぼAC30一押しでw

ともあれ、数々のクラッシクロックの名演を支えた名機だという事には異論はないと思いマス。

恥ずかしながら、僕は結構長い間マーシャルだと思っていた演奏が、実はAC30だったなんてことが良くありマス。

さて、このAC30ですが状態が良いモノがあれば凄く欲しいのですが、何故かフェンダーやマーシャルに比べてvintegeのAC30はオンボロが多く、なかなか食指が動きませんでした。

とはいえ現行のリイシューモノは形は似ているけれど完全に別物ですし、特に憧れのアルニコブルーは、程度の良いオリジナルをゲットするのが大変難しく、現在諦めモードなんデス。

結局、マンマAC30ではありませんが、DrZのカルメンギア(どっちかっていうとAC15デスねw)を経て、現在はMatchless HC30を使っています。

これはKen Fisherがモデファイしたワンオフモノなのですが、当初トレインレック系を期待していたので肩透かしでした。

しかし、色々試しているうちにこのアンプの良さが徐々にわかってきて、今ではAC30をさほど欲しいとは思わなくなる位気に入っています。

でも、オリジナルのアルニコブルーをゲットするのは、今でも夢ですw

その他、上記の分類に当てはまらないモダン系のアンプも数多くありますが、例外はあるもののパワー管の種類で大体の傾向は予想できますね。

6L6や6V6ならフェンダー系の事が多いし、EL34はマーシャル系、EL84はAC30系ってな感じです。

勿論EL34のフェンダー系や、6L6のマーシャル系もありますから、一概には言えませんけどね~。

僕の手持ちのアンプなら、Bogner EcstasyとAlchemist、CAA OD100はモダンな感じです。

どれも凄くイイアンプなんですけど、古いアンプに比べてこれで無くちゃっていう強い個性は無いかも知れません。

僕というか年寄りは、矢張り古いものが好きな様ですW

という訳で概ね僕のアンプ樹海は終了していたのですが、最近第4の世界へ少しだけ足を踏み入れました。

はい、少し前にご紹介したあのアンプなんですが、長くなりましたので続きは又次回に☆

列車事故という名のアンプ Ken Fischerに捧ぐ

Trainwreck=列車事故と名づけられたアンプがあります。

前回、Matchless HC30 Ken Fischer modをご紹介したのですが、アメトモのnobuさんから、マイナーでは?とご指摘をいただいたので、少しTrainwreckの事を書いてみようと思いマス。

知ってる人には今更の内容だと思いますので、その場合はスルーお願いします。

ケンを語る前に、この人の話を少しだけ。

恐らくギターマニアであれば、ハワード・ダンブルの名前はご存知ではないかと思いマス。

彼はフェンダーアンプ、特にブラックフェイス期のアンプのモデファイで有名になった人で、それが高じてオリジナルのアンプも作るようになりました。

有名なのはラリー・カールトンやロベン・フォードが使っていたODS(オーバードライブ・スペシャル)で、巷に溢れているダンブル系と呼ばれるアンプはこちらのクローンだったりします。

彼は職人にありがちなカナリの偏屈者だったようで、気に入ったアーティストにしかアンプを作らず、そして大抵の場合、プレイヤーからの要望は無くすべてお任せ状態、つまりハワードがプレイヤーのスタイルに合わせてチューニングしたアンプを作ったのだそうです。

だから同じアンプは存在せず、其々のアンプがそれぞれの個性を持っていると評価されています。

ちなみに、当時の販売価格は、今からは想像できないほど大変良心的なものだったようです。

僕はSRVで彼のアンプの事を知りましたが、それはジャクソン・ブラウン所有のSSS(スティール・ストリング・シンガー)でした。

なんでもジャクソン・ブラウンはベースで使用していたらしいですが、本当でしょうか?

Ken Fischer

May 12, 1945 – Dec. 23, 2006

“I want an amp to be fast and dynamic.

I want to hear the note with multiple layers of harmonic complexity,

giving a fat, euphonic, and lyrical tone.

I like an amp to have an awesome clean sound, yet rock my world when I dig in.”

“My goal is to make amps that make the soundtrack to people’s lives.”

上記はTrainwreckのHPからの引用です。

ケン・フィッシャーは、前述のハワード・ダンブルに多大な影響を受けたと語っています。

アンペグ社でアンプの開発に関わり、同社を辞した後は、なんと趣味のバイク店の経営を始めます。

主に扱っていたのは日本製のバイクだったようですが、当時のアメリカ政府の保護政策(要するにハーレー優遇)で経営は傾き、アンプのリペアで生計を立てるようになったとか。

Trainwreckとは、直訳すると列車事故なんですけど、この言葉には「激しい事故」とか「暴走野郎的」な意味合いがあるみたいで、彼は自身の愛車のハンドルをTrainwreckと呼んでいたのだそうです。(彼自身の仇名だという説もあり)

彼のリペアショップは直ぐに評判となり、バックオーダーを大量に抱えるようになるのに時間はかかりませんでした。

彼曰く、

「無能なリペアマンが時間給40$で無駄に10時間も時間をかけたあげく、ズレた場所を修理して400$と部品代を請求するのさ」

「俺は違った。15分で適切に原因を見つけて修理し、奴の1時間分の給料と同じ40$と部品代を請求するのさ」

「勿論、こっそり無事なトランスをちょろまかしたりはしないぜ」

「考えてもみろよ、修理用に出回っているマーシャルのオリジナルのトランスの出所を」

「そうやって商売していたら評判になったのさ」

なんとなく良くも悪くも彼の人となりが伝わってくるエピソードではありますw

さて、アンプショップの経営が軌道に乗ると、彼は自身のためのアンプを設計始めます。

それが前述の愛車のハンドルの名前を冠したTrainwreck Expressの第一号機でした。

かれの祖母の名をとって[Sala」と名づけられたアンプは、初の有名人顧客 ZZ TOPのビリー・ギボンズの手に渡ります。

彼は自身のアンプをシリアルでは呼ばず(シリアルも有ることは有るらしい)名前を付けて呼んでいました。

曰く「自分の子供をシリアルで呼ぶヤツはいないだろ」とのことですw

ここで興味深い話があります。

Expressの出力トランスは一貫しておらず数種類のモノを使用しているらしいのですが、それは同等品が手に入らなかったからではなく、実験だったと彼は語っています。

彼の持論は、「トランスは良いアンプを構成する上で重要な部品ではあるが、決定的なものでは無く、回路その物やほかのパーツとのバランスが重要である」と言う事で、それを証明するためにも色んなトランスを試したのだそうです。

彼は語っています。

「Express用のトランスを発注している会社が取引先を広告に載せたのさ。その中にTrainwreckの名前もあった。だからいろんなところからトランスの引き合いがあったみたいだね」

「その中にはTwo Rockとか言う所もあったが、奴等は結局Expressをまねるのは諦めてダンブルを作ったのさ」

なるほど!

と思いまいしたが、でも結構個体差あるみたいですよね彼のアンプもw

さて、ハワード・ダンブル同様、アンプのモデファイから徐々にその名声を築き、オリジナルのアンプを作るようになったケン・フィッシャーですが、ダンブルの事は常に一目置いていたようです。

「世の中にくだらないダンブルクローンは沢山あるけれど、どれも本物とは比べものにもならない」

「ハワード・ダンブルの洞察力は本当にスゴイ。彼のアンプを見たら、何を考えているのかすぐにわかるんだ。話をしたことなんかは無いけどね」

「本当にダンブルとまったく同じアンプを作れるのは世界中に俺だけだ。同様にTrainwreckと同じものを作れるのもダンブルだけだ。」

「だけど俺はダンブルを作らないし、ハワードもTrainwreckを作らない。それが尊敬ってもんだ」

彼がここまで持ち上げるアンプビルダーはハワード・ダンブルだけですね。

ただ晩年までDrZとは親交は厚かったようで、回路のアイデアなどをいくつか提供したことも有ったようです。

さて、彼の代表的な作品はExpressとRocketでしょう。(写真はExpress)

特にExpressはカラハムのアンプの元に成っているので、日本でも知名度が高いと思いマス。

Expressの回路図です。

こちらはRocket

どちらかと言うとヴィンテージ・マーシャル系に近いExpressと比べ、RocketはAC-30を発展させた設計の様ですね。

Expressのデモです。演奏は2分当たりから始まります。

ウオームで太いが、決してコモらず分離も良い、適度なコンプレッション感はゲインを上げても変わらない、本当に素晴らしい音です。

僕は幸いにも、本当に幸いにもアメトモのnobuさんから、このアンプを弾かせていただきたことがアリマスが、本当にこの動画の音が出ました。勿論ギターのウデは差し引きしないといけませんがw

残念ながらRocketはオリジナルの動画が見つからず、replica同志ですがExpressとRocketの比較動画です。

彼が最後に関わったのがKometアンプです。

値段が高騰してしまったExpressとRocketの事を彼は悲しんでいたようです。

だからこのアンプの企画を持ちかけられたとき、彼は安価で安定した品質を提供することを第一にこのアンプを設計したのだと聞きました。

また、企画者の意見を尊重し、アンプとしては幾つかの妥協もあると語っていますが、それでもこのアンプには随分思いれが合ったようで、一般的にTrainwreckほどの評価がされていないこのアンプを、彼が悪く言う事はありませんでした。

僕のHC-30には、「この星で一番いい音がするマッチレス。byケン・フィッシャー」

とプレートに誇らしげに刻まれています。

初めて見た時は「なんじゃ、この下品なプレートは噴飯ものだナw」と思ったものですが、アンプ(音楽)に対する(SRVやRory Gallagherと同種の)アツイ思いを知ってからは、彼のプライドが理解でき、そして愛おしく感じるようになったのです。

このアンプにはケン直筆の簡単な(本当に驚くほど簡単なw)取説がついていますが、それによるとExpressとRocketの中間を狙ったアンプなのだそうです。

ともあれ、今はこのアンプを手に入れることが出来た幸運に感謝しています。

情報を提供してくれたnobuさんにも感謝デス。

そして、本当に有難うケン。あなたにこの記事を捧げます。

樹海通信 僕の奇妙な冒険 第4世界の謎編

さて、途中ケンの記事を挟んでしまいましたが、第三帝国の次は当然第四帝国であります。

それは、ハザール帝国。

ではなく、バザールでゴザール

でもなくて、正解はヴィザールでゴザールw

スミマセン。m(_ _ )m

しかし、オヤジはダジャレを言いたくなる生き物。

運命には逆らえない乙w

さてテスコアンプであります。

賢明な読者方なら、もうお気づきの通り第四のアンプ樹海、それはヴィザールアンプです♫

そして予想通り我慢できなくなり、パネルを開けてしまいましたw

プリント基板ですが、それをpoint to pointで半田付けしてありました。

ほぼHWと言っても良い感じなのですが、改造は極めてハードルが高い事も判明w

パワー管はHPのスペック通りでしたが、なんとプリ管が6AV6とはソケットの形が全然違います(驚)

愕然としつつも色々情報を漁っていると、6AV6を二つ合わせると(双三極管)12AX7と近い特性に成るみたいで、試してみるとソケットの形はピッタリはまります。⇒間違っていたらご教授プリーズですm(_ _ )m

ううむ、スイッチを入れてイイものやら0.3秒ほど迷いましたが、バイク用のプロテクター+ヘルメット装備でドキドキの電源投入w

!

なんのコレしきっ!(嘘)

違う意味で色々イベントを

暫く注意していましたがプリ管の異常発熱は白熱もありませんでした。

無音状態では、ややnoisyですが、実際に音を出すとあまり気になりません。

ボリュームを上げてストラトをつなぐと、なかなか気持ちの良いクランチサウンドが得られます♫

プリ管が燃えていないのを改めて確認後ブラックガードのテレキャスをつないでみましたが、これはゲインが足りず一寸頼りない音に。

まあ、ある程度は予想していたので、これまた予定通りペダルをつなぐことにします。

僕の勘では、某アメブロペダルビルダー制作のスプロシュミが良く合うハズ!と試してみたらビンゴでした。

でも、同じ条件で試したら、テレキャスよりストラトの方が相性がイイのは予想外でした。

ゲインを持ち上げると、ヘッドルームが低いのか一寸ファズっぽく歪みます。

とはいえ歪み自体は強くなく、ファズといってもモダンなヤツではなく、ヴィンテージな感じデス。

これはいい意味でチープなカッコいい音ですね♫

しかし調子に乗ってレベルも上げると音のつぶれ方が若干気持ち悪いカンジに変わります。

これはスピーカーディストーションというヤツだと思います。

あまりレベル上げると飛ぶかも?w

音の素性は良いので、スピーカーを高耐圧に、出来れば10インチ以上で試してみたいですね~。

他のキャビにつないで試したかったのですが、出力(多分w)トランスを見てもスペックはよく解りません。orz

このアンプ、第一印象では設計思想がラジオやオーディオ的な感じです。

僕の勝手な推測ですが、当時の日本家屋で普通に出せる音量を想定していたのかな?

弄ると大変面白そうではありますが、僕はまだまだこのアンプの理解が足りないとも思います。

先々では、ヒョットしたらプロの手に委ねるかもしれませんが、当面はこのアンプの良いところを引き出せるよう、タマ転がしなど色々試してみたいと思いマス★

なお、今日から一寸出張なので、コメ返しが遅れるかも?デスm(..)m

IN 京都

週末は京都出張でしたが、あいにくの雨でした。

ホテルは安宿でしたが、金閣寺の近くという好立地。

とはいえ到着が遅くなったこともあり、周辺にあまり食べもの屋さんが在りません。

ぶらぶらしていると、神社に夜店が沢山。

なるほど、夜桜を肴にイッパイですか、中々良いですね♫。

と思ったのもつかの間、時間切れで閉店間際だった様です、残念。

仕方が無いのでタクシーを拾って河原町へ。

たまたま見つけた寿司屋さんで遅い夕食です。

なんだかミュージシャン崩れのようなオジサン方が音楽の話しで盛り上がっておりました。

残念ながらジャンルがあまり得意ではない方向でしたし、ほぼ僕と入れ違いにお帰りだったのでアレでしたが、一寸会話に参加してみたかったかもw

あ、お寿司は普通においしかったですw

翌日仕事を無理やり頑張って、昼過ぎに終わらせ、清水寺へ行ってきました。

最近持病がよろしくない家族にお守りを買うのが目的です。

僕は無神論者ですがw

清水寺は初めて行ったのですが、テレビとかと同じアングルに一寸感激w

今ならもっと高い建築物は沢山ありますが、当時の土木技術でココまでのモノを作るのは大変なことだったと思いマス。

その辺は、ヴィンテージな機材の魅力にも相通ずるものが有るかも?w

そして、この後は以前から欲しかったポール・リード・スミスをゲットしに行きました。(^^ )ノ

写真が横でスミマセン。

流石、ポール・リード・スミス、普通のVじゃあ有りません。

ええ、無事ゲットしましたよ。

ええ、コレでは有りませんがw

行ってみたかったのは、ポール・リード・スミス三条店でした。

京都らしい雰囲気が溢れたステキなお店です。ココの店はポール本人も来た事があるそうですよ。置いてあったギターが、本当にポール・リード・スミスだったのは笑ってしまいましたがw

欲しかったジャケットをゲットしたんですが、少し痩せることを前提に購入したので、頑張らないとww

★訂正デス(コピペ)

英国を代表するファッションブランド「Paul Smith(ポール・スミス)」がギターメーカーの「ESP(イー・エス・ピー)」とコラボレーション。ボディーはミニギターのフライング V タイプで、外観はポール・スミスのオリジナルデザイン。ネックピックアップの位置にピックアップと同サイズのスピーカーを搭載しているので、アンプに繋がなくても音が出せる仕様になっています。アンプに繋いで大音量で使用する事もできるので室内、野外を問わず使い勝手がとても良さそうですね。11月16日発売で、世界限定400本。

コピペ以上

てっきり、シャレでポール・リード・スミスを置いているのだと思ったのですが、違いましたね(汗)

たまたま見かけたパレードです。

写真には写っていないのですが、トランペットの前にいたコルネットのお姉さんは、歩きながら吹いている上に、手を振って笑顔を振りまいていましたが、まったく息は乱れていません、

すごいな~。

やっぱりサックスはカッコいいデス♪

写真には写っていませんが、アルト数人を先頭にテナーが続いていました。

バリトンは一人だけで、一寸寂しそうw

今回の音楽系戦利品はこれでした。

街角で中古と輸入版(新品)のCD/DVDのバーゲンやっていたのでゲットしました。

こういうのって、高いのか安いのか良く判らないし、普段なら買わないようなものでも、ついつい買ってしまいますねw

不思議発見?

カナリどうでもいい話だけれど気になる、そんな話ってありませんか?

マリックさんですが、長渕に見えないこともないデスねw

ああファンの方スミマセンですm(..)m

先日、そっくりな人に出会いました。

訳合って詳細なシチュエーションはここには書けないのですが、ミラーのサングラスで本当にハンドパワーって、やってたのを目撃しました(驚)

職業は会社員との事ですが、あの人は一体、、、、、

ウチのヨメは洗車をしない。

とにかく車を洗わないが、自然に車がピカピカになるようだ。

ソンナある日、ヨメが息子(6歳)に「小さい妖精の仕業だよ、頼めばフロ掃除とゴミ出しもしてくれるのよ」と教えていた。

朝はヨワイのでゴミ出しは許してください。m(_ _ )m

近所のサテンで好きなニューが、巨大フランクカレーでした。

ええ、巨大なフランクが1本入っているだけで、カレーは普通サイズですがw(写真は別モノです)

コレは「ラ・マンカレー」と言うのですが、ウエイトレスさんが若い女性ばかりだったこともあって、一人で行くと注文するのが恥ずかしくてw

愛人 -ラマン- 無修正版 [DVD]/東北新社

¥2,700

Amazon.co.jp

それにしても何故ラ・マンと言う名前なのか?、、、

フランク(ウインナー?)カレーで、ラ・マン、、、

ん?

巨大フランクでラ・マンって?!

ひょっとして、、、、、マサカそんな悪趣味な、、、、、(愕)

この推理がハズれていることを祈りっておりますww

さて久しぶりにペダルをゲットしましたが、電池も電源も必要ないデス。

これは不思議だw

ケース入り~♫

なかなか重厚な作りですネ。

>

バカ話はこの辺でw

さあ、物欲も満たされたことだし、練習しよう☆

笑ってはいけない物語

人は、笑ってはいけないと思うえば思うほど笑いたくなる生き物デス。

何だかバラエティー番組みたいですが、コレはアメリカ空軍・儀仗兵の訓練シーンなのだそうです。

儀仗兵とは、オリンピックなど国家イベントやセレモニーなどで参列する兵士のことデス。

彼らは式典中に絶対に笑ってはいけないのだそうです。

そう、どんなアクシデントがあったとしても。

僕はもうその時点でもう笑いが出てきそうですが、彼らは絶対に笑わないための訓練に日夜いそしんでいるのだとか。

ちなみに彼らは訓練生ですが、笑うと罰金だそうですw

世界“笑いのツボ”探し/CCCメディアハウス

¥2,376

Amazon.co.jp

しかし笑いは奥が深いデス。

単純に可笑しい時や楽しいときは勿論ですが、困っている時や、恥ずかしいとき、場合によっては怒っている時にも人は笑います。

良く、歌うようにギターを弾くと形容されますが、僕は笑うようにギターを弾いてみたい。

そう、笑うようなギター、

、、、、、

うん、良く考えると違うような気がして来た今日この頃w